Cena I

“Está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas”.

• Clique aqui agora e receba todas as principais notícias do Diário de Curitiba no seu WhatsApp!

(Presidente Jair Bolsonaro – 09 de março de 2020 – 25 casos acumulados e 0 mortos)

Cena II

“Brasileiro pula em esgoto e não acontece nada”

(Presidente Jair Bolsonaro – 26 de março de 2020 – ao ser questionado pela falta de ação frente à pandemia, disse que o brasileiro precisava ser ‘estudado’, insinuando que seriam menos contaminados porque mais resistentes – 2.915 casos acumulados e 77 mortos)

Cena III

“É bom que as mortes se concentrem entre os idosos… Isso melhorará nosso desempenho econômico, pois reduzirá nosso déficit previdenciário”

(Solange Paiva Vieira – março de 2020 – em reunião entre o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde para análise do impacto da pandemia sobre a economia, a titular da Superintendência de Seguros Privados justifica porque considerava o impacto positivo)

Cena IV

“E daí, quer que eu faça o que?”

(Presidente Jair Bolsonaro – 28 de abril de 2020 – ao ser questionado sobre o número de mortes – 72.149 casos acumulados e 5.050 mortos)

Cena V

“A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo”

(Presidente Jair Bolsonaro – 02 de junho de 2020 – 555.383 casos acumulados e 31.199 mortos)

Cena VI

“Quando o estado avança sobre interesses e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixe que o pânico nos domine. Nossa liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida”

(Presidente Jair Bolsonaro – 12 de dezembro de 2020 – em discurso de formatura na Escola Naval)

Cena VII

“O Brasil está quebrado. Eu não consigo fazer nada”

(Presidente Jair Bolsonaro – 05 de janeiro de 2021 – ao ser indagado sobre a compra de vacinas – 7.810.400 casos acumulados e 197.777 mortos)

Cena VIII

“Vai devagar, devagar, tirando seus bens e esperança. Tirando teu ganha pão. Você passa a ser obrigado a ser sustentado pelo estado. Tem governador que fala em auxílio emergencial e quer fazer o bolsa família próprio. Quanto mais gente viver de favor, mais dominado fica esse povo.”

(Presidente Jair Bolsonaro – 12 de março de 2021)

Cena IX

“Todo mundo quer viver 100, 120, 130 anos. Todo mundo vai procurar serviço público [de saúde] e não há capacidade instalada no setor público pra isso. Vai ser impossível”

(Ministro da Economia Paulo Guedes – 27 de abril de 2021 – em reunião no Conselho de Saúde Suplementar)

Retomando o fio da meada

No texto anterior, procurei evidenciar ao leitor que a economia capitalista necessita de pessoas disciplinadas. Pessoas que aceitem um modo de vida construído em torno de um elemento central: a acumulação de capital por meio da exploração do trabalho assalariado. Este elemento age como força organizadora da sociedade. Daí a importância da disciplina, pois trabalhadores precisam aceitar um modo de vida organizado a partir da exploração do trabalho: a hora de dormir e de acordar serão determinadas pela hora de entrar no trabalho; o modo como será encaixado e tratado na hierarquia social estará sujeito a 1) se terá empego e 2) o tipo de emprego que terá; o modo como as pessoas vendem sua força de trabalho, no mercado, será responsável pelo tipo de alimentação que suas famílias terão, pela educação que seus filhos receberão, pelo tipo de cultura que irão “consumir”, e assim por diante.

O que quero dizer com isso é que o capitalismo, como modo de produção, tem força estruturante da vida social. Para que isso seja aceito pela maioria, as pessoas precisam ser disciplinadas e ter seus comportamentos controlados desde o nascimento para que o processo de produção e de acumulação não seja perturbado (ou seja o mínimo possível, por greves, revoltas e insurreições). Em outras palavras, a disciplina, o controle e a ordem dos corpos são necessários para evitar qualquer ameaça ao modelo de organização da economia. Michael Foucault foi o intelectual que se dedicou a entender as formas pelas quais a sociedade capitalista obtém a disciplina, o controle e a ordem dos corpos. Vimos que o Estado se tornou o elemento central na imposição das normas que disciplinavam a vida dos homens (biopolítica). Todavia, como vimos, este modelo entrou em crise. A resposta a essa crise foi a transição do Estado de Bem-Estar para o neoliberal.

O Neoliberalismo

O neoliberalismo se manifesta explicitamente como um conjunto de medidas (ou “reformas”) que podem ser facilmente elencadas, entre outras: adoção do câmbio flutuante, abertura do mercado às empesas internacionais, redução do tamanho e das atividades estatais, privatizações, eliminação de medidas protecionistas, e redução de impostos. Entretanto, o neoliberalismo possui uma manifestação menos explícita que é determinante para a reestruturação da dominação social. É que o Estado neoliberal passa a funcionar, ele mesmo, pela lógica do mercado. Neste sentido, e por um lado, internamente o Estado começa a se comportar como empresa privada e, por outro, externamente, começa a ver os outros estados como concorrente privados.

Dentro dessa lógica, o setor estatal passa ser visto pelas empresas como um concorrente desleal, que deve se esforçar para manter suas contas equilibras e não causar a “perda de confiança” do mercado. O menor movimento que coloque o Estado como concorrente da iniciativa privada pode deixar o mercado “nervoso”. O pior desses movimentos, para o neoliberalismo, é aquele em direção à intervenção ou estatização. O Estado é concebido como concorrente porque, no modelo anterior (estado de Bem-Estar), ele era um provedor de bens e serviços. E no estágio atual do capitalismo, isso passa a ser visto como inibidor do desenvolvimento do mercado, vez que o próprio governo se projeta como “player” que inibe os demais. É essa lógica que faz o Estado desregulamentar e privatizar o máximo possível. Ora, por isso passa a não fazer mais sentido o Estado manter um serviço de saúde público quando o mercado tem a capacidade de oferecer planos de saúde com ampla rede de hospitais e laboratórios credenciados. Neste caso, o Estado é visto como concorrente desleal porque, ao manter um serviço público de saúde, estaria “roubando” clientes da iniciativa privada e inibindo a expansão do mercado. Por essa causa, os capitalistas e arautos do mercado, exigem um Estado mínimo.

O fato é que as políticas neoliberais de privatizações, redução (quando não extinção) das políticas sociais avançou pela década de 1980. Os ricos não estavam mais dispostos a pagar pelo bem-estar mínimo dos pobres. Na década de 1960, a maior alíquota de imposto de renda, nos EUA, era de 91% (para os mais ricos). Isso permitia ao Estado redistribuir a riqueza por meio das políticas de bem-estar. No entanto, sob as políticas neoliberais, essa alíquota caíra para 28%, em 1986. O resultado é que o neoliberalismo começou a pauperizar a sociedade e concentrar a renda nas mãos de poucos abastados. Essa foi uma das causas diretas (não a única) para a explosão da violência urbana nos EUA, do final da década de 1970 até o início da década de 1990. Em pouco tempo, estudiosos começaram a traçar a relação quase imediata e diretamente proporcional entre extinção de políticas sociais de bem-estar, a pauperização e a elevação da violência urbana. Aliás, a percepção era clara de que a crise de legitimidade do estado capitalista, que começava a se desenhar, levaria a mais violência e contestações ao modelo de produção e reprodução do capitalismo, na forma de greves, paralisações, revoltas e movimentos contestatórios. Essas mudanças iriam requerer a transformação dos padrões de controle e disciplinarização da sociedade, até então baseados na biopolítica, isto é, no poder e controle sobre a vida dos cidadãos.

Dentre esses pesquisadores está o filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe. Professor de História e Ciências Políticas da Universidade de Witwatersrand (Joanesburgo), da Duke University (EUA) e da Harvard University (EUA), estudioso e admirador de Michel Foucault, Mbembe se propôs estabelecer um diálogo com a obra do autor francês. Desse projeto nasceu o conceito de “necropolítica” (em oposição à “biopolítica”, de Foucault). Exposto primeiramente em 2003, no volume 15 (n. 01) da revista Public Culture, o texto Necropolítca trazia inovações importantes para o entendimento das novas formas de controle sob o neoliberalismo.

Em primeiro lugar, Mbembe salienta que o conceito de biopoder de Foucault não é o mais adequado compreender a periferia do capitalismo industrial. Se, nos países avançados, a regra era controlar os corpos normatizando e disciplinando a vida, dando origem ao aparato estatal do bem-estar, aqui, entre os países periféricos e subordinados ao capitalismo central, onde o Estado de Bem-Estar foi incompleto (quando existiu), outra forma de controle e submissão dos corpos coexistiu com a biopolítica. A necropolítica foi a forma de exercício do poder de que os países colonizadores se valeram para controlar as colônias. Ela se caracteriza pela gestão da morte (e não mais da vida) como princípio orientador da administração estatal. Para Mbembe, a soberania é, em última instância, o poder de determinar quem vive e quem morre. Segundo o autor, esse foi o princípio que norteou as colonizações europeias.

Note, a título de exemplo, a colonização das américas, em particular a do Brasil. Nesse ponto, é preciso dizer, não se deve referir apenas ao verdadeiro genocídio de indígenas que ocorreu desde a chegada dos europeus. Desde então, a história do Brasil consiste numa história cruenta de extermínios. Só para lembrar alguns: o aniquilamento paulatino de negros durante e após a escravidão; em 9 anos da Revolta dos Farrapos (1835-1845) foram dizimados 47.000 brasileiros; em 5 anos de Revolta da Cabanagem (1835-1840) foram exterminados quase 40% dos estimados 100 mil habitantes de toda a Província do Grão-Pará (a maioria formada por índios e mestiços que lutavam contra uma situação de quase escravidão); na Guerra de Canudos, durante a República, foram aniquilados cerca de 22.000 (entre homens, mulheres, jovens e crianças). Na história colonial, administrar as sociedades nascentes significou decidir quem merecia viver e quem merecia morrer.

Em razão disso, Mbembe assevera que a biopolítica (enquanto política de poder na gestão da vida) de Foucault, não dá conta de explicar a realidade dos países coloniais e, por isso, desenvolve o conceito de necropolítica para explicar como o poder colonial se define como a administração de quem vive e quem morre.

Em segundo lugar, tal como Foucault percebera no fim da vida, Achille Mbembe entende que quando o neoliberalismo passou a extinguir as políticas sociais de bem-estar, ele produziu aquilo que Hannah Arendt chamou de “seres supérfluos”. Em outros termos, o capitalismo neoliberal tem a capacidade de produzir uma massa considerável de pessoas que “sobram”. Seja pela falta de qualificação (desemprego estrutural), seja pela migração de empresas para outros países ou pela automação. O fato é uma porção considerável da população dos países capitalistas neoliberais é jogada para fora do “mercado”, tornando-se progressivamente excluída, supérflua e indesejada. Excluída porque se está fora do mercado de trabalho também está fora do mercado de consumo. Supérflua porque são refugos, o mercado não os absorve, por isso são sobras humanas. Indesejada porque vagueiam como zumbis pela sociedade e, por serem ameaçadores, precisam ser eliminados.

Diante dessa realidade, Mbembe salienta que o conceito de necropolítica é útil não apenas para entender a manifestação do poder em países periféricos, mas também em sociedades complexas como as do capitalismo central. Nesses países, a produção de “seres supérfluos”, exige também que o poder se manifeste como administração da morte. Fiel à tradição foucaultiana, Mbembe entende que a gestão da morte anda acompanhada de um discurso que legitima as escolhas de quem vive e quem merece morrer. Nos países capitalistas centrais esse discurso pode assumir modulações variadas, mas todas têm a função de “marcar” os alvos: na Europa há o discurso da “ameaça imigrante” ou do “perigo dos refugiados”; nos EUA, a “ameaça dos latino-americanos”, o “perigo árabe” e, tal como no Brasil, o “perigo dos negros”.

Os discursos que justificam a necropolítica, quase sempre emitidos pelo Estado ou patrocinados por ele, criam a atmosfera do medo na sociedade e a percepção de que a comunidade está sob sério risco por causa de um “inimigo interno”. Daí a crescente militarização das sociedades ocidentais e o frequente discurso de que estamos travando uma “guerra permanente” e, cada vez mais, voltada para dentro do território: guerra às drogas, guerra aos imigrantes, guerra contra o terrorismo, guerra contra o narcotráfico. Essas guerras, por estarem se voltadas para dentro do território, têm como alvo a setores da própria população.

É por essa razão que o poder precisa administrar quem vive e quem morre ou, ainda, quem vai morrer com dolo e quem vai morrer sem dolo. Mbembe salienta que a necropolítica cria no interior dos países a espacialização da morte. Isto quer dizer que o Estado cria verdadeiras zonas de exclusão legal (onde os agentes da lei não precisam obedecer às leis), geografias da morte, onde tudo é possível. Raros sãos os países do Ocidente que não têm em suas maiores cidades “mini- Gazas” em seu interior. Seja Camden (New Jersey); Skid Row (Los Angeles); “Jungle” (campo de refugiados em Calais – França); Sol Nascente (Brasília); as comunidades do Rio de Janeiro; Cracolândia ou Cidade Tiradentes (São Paulo); Parolim, Vila Torres, Tatuquara ou Caximba (Curitiba) – sempre existe uma zona de exclusão legal onde helicópteros com policiais armados pairam sobre as casas dia e noite em busca de “inimigos”. Nesses locais, o “excludente de ilicitude” já é regra geral. O Caso George Floyd, nos EUA, foi apenas uma ilustração do que ocorre em todas essas geografias da morte, todos os dias: aqui, na periferia, ou lá, nos centros avançados, o Estado define quem vive e quem morre, como os brancos e negros são abordados pela polícia.

Lembro-me daquele vídeo que circulou há algum tempo, onde um empresário morador de um bairro nobre de São Paulo humilha um policial que fora chamado para averiguar uma denúncia de agressão à mulher. O sujeito xinga o policial, grita, ameaça. E o policial? Quieto. Ora, essa é a mesma polícia que entra nas comunidades ou nas favelas, metem o pé na porta do “barraco”, entra, humilha o pai e a mãe, arrasta os filhos para fora e, às vezes, nunca mais são vistos. O discurso do “inimigo interno” que “ameaça” a sociedade não serve somente para “marcar o alvo”, mas também para justificar a ação. Aqueles que vivem fora da zona de exclusão, na zona legal, comumente dizem: “Se os policiais entraram no ‘barraco’ daquela forma é porque eram bandidos. Se não fossem não estariam morando lá”. O discurso elimina qualquer reivindicação de investigação do caso. Ele justifica toda e qualquer ação.

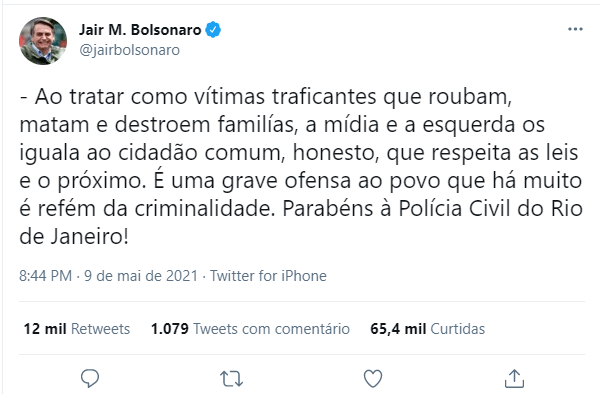

No exato momento em que escrevo estas palavras, saltam notícias na tela do meu notebook que dizem que o saldo de mortes de crianças no conflito na Faixa de Gaza sobe para 58. E Benjamin Netanyahu acaba de afirmar que ataques a Gaza continuarão “com força total”. Na cabeça de muitos ecoa o discurso de que “são todos terroristas”, portanto, está justificado. É preciso destacar a semelhança com outro episódio: a Chacina do Jacarezinho. Neste caso, a polícia não entrou para prender ninguém. Entrou para assassinar. O fazem porque têm a certeza do respaldo da sociedade, que pensa: “se estavam no Jacarezinho (uma mini-Gaza) é porque não eram ‘pessoas de bem’” (ou seja, “são todos bandidos”). Tanto na Gaza original quanto na reprodução brasileira, qualquer consideração sensata é capaz de constatar que a maioria esmagadora de suas populações é formada por famílias que buscam apenas e tão somente viver em paz e com dignidade. Todavia, por estarem numa zona de exclusão legal (onde tudo é possível), qualquer coisa que lhes façam é justificável aos olhos da sociedade “legalizada”, pois são todos “bandidos” ou “terroristas”.

Note o leitor, que a manifestação do presidente reproduz a ideia de que todos os que morreram são bandidos. Tal qual a polícia, o presidente ( e sua atitude representa parcela considerável da população brasileira) desconsidera a necessidade de levar a julgamento os que o Estado considera suspeitos. Ora, um processo judicial tem por finalidade apurar a participação, ou não, de alguém num crime. Ao dispensarem a prisão e a instauração de um processo penal, instituem a pena de morte. Nessas zonas de exclusão legal a pena capital está instituída há muito tempo. As famílias das quais o presidente fala, não as famílias desses territórios de exceção, pois ali elas não têm voz e nem são interlocutoras reconhecidas. As “famílias” que ele menciona são as majoritariamente brancas e empregadas, quando não são empregadoras, moradoras das zonas incluídas e legalizadas, onde falam alto com a polícia e ela recua.

Finalmente, Mbembe nota que o discurso de justificação e marcação de alvo é moldado pela clivagem de raça. As sociedades tendem a ver o diferente (na cor, na religião, na forma de vida e visão de mundo) como ameaçador e inimigo. Por isso, a raça tem se tornado o molde preferencial desse discurso que se revela como uma guerra do branco contra o indígena e do branco contra o negro. Hoje, a carne negra é a menos valorizada no mercado da morte. São os marcados para morrer sem dolo.

Voltado ao Início para Finalizar

Como contextualizar as falas com as quais iniciei este texto?

O estágio atual do capitalismo impõe aos Estados a lógica da empresa privada: eliminação de todo e qualquer déficit, abandono e “terceirização” de atividades que não constituem a “finalidade última” do governo e o saldo positivo entre custo-benefício como critério básico para avaliação das ações governamentais. Além de um Estado “enxuto”, o modo de produção capitalista tem dispensado mão de obra paulatinamente, mesmo em épocas de prosperidade econômica. A automação e digitalização de inúmeras atividades têm acarretado um processo de formação de uma enorme quantidade de desempregados ou de trabalhadores precarizados, que vivem na linha da pobreza, próximos da miséria.

Esse contingente, sempre disponível e cada vez menos utilizado, em virtude do abandono das políticas estatais que promoviam alguma equidade social, avança em sua condição de pseudo-cidadãos. São refugos que a economia capitalista não consegue mais absorver. Não há mais espaço para eles no mercado, pois o neoliberalismo é incompatível com o pleno emprego. A palavra de ordem é destruir o Estado de Bem-Estar, o principal instrumento da gestão da vida como forma de controle social (biopolítica). Ao invés de normatizar a vida, os neoliberais falam em “desregulamentar”, um modo suave de dizer que as classes sociais serão deixadas ao vale-tudo da vida, ao “cada um por si”. O que eles chamam “liberdade” é a condição que os recursos materiais e intelectuais de cada um pode lhe garantir. Quem tem dinheiro terá a liberdade de viver até os 100 ou 120 anos, vez que conseguirá arcar com planos de saúde, boa alimentação, prática de esportes e aquisição de remédios, enquanto sua vida durar. É isso o que significa o desmantelamento do SUS. Tua longevidade vai depender de quanto dinheiro você disponibiliza para comprar sua saúde.

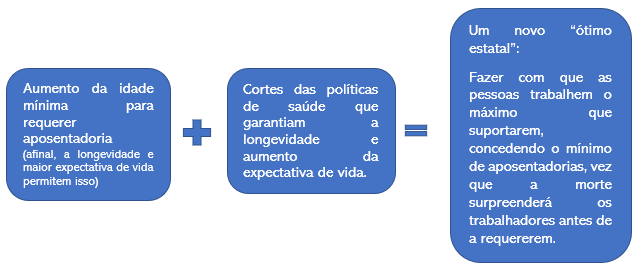

A decisão de quem vive e quem morre é um princípio que orienta as ações governamentais e concerta a atuação das instituições. Essa é a lógica que orienta as políticas públicas (ou a ausência delas), e não apenas as políticas de segurança. Por exemplo, é sabido que os idosos, na fase inicial da pandemia, eram os mais vulneráveis e suscetíveis a complicações e sujeitos a óbitos. Mas também são os que mais “pesam” aos cofres públicos do ponto de vista da previdência (INSS) e da saúde (SUS). A política de “imunidade de rebanho” tinha uma intenção bastante clara e inegável: aprofundar a reforma da previdência alijando os “seres supérfluos”. Hoje, quando vêm à tona notícias dos depoimentos da CPI da COVID, fica mais claro que a ação do governo era planejada: deixar morrer o maior número possível. Isso significa menos gastos previdenciários futuros e o mínimo investimento em saúde. Governar é, cada vez mais, decidir quem vive e quem morre. Na política de segurança, o governo quer tornar a polícia que mais mata no mundo, em uma máquina de morte sem dolo. Nas políticas previdenciária, a ordem é achatar os benefícios e esticar ao máximo a idade de aposentadoria. Aliás, quando a política previdenciária foi proposta a desculpa para a elevação da idade mínima para o trabalho era o aumento da expectativa de vida e o ganho de longevidade. Todavia, quando propõem cortes nas políticas de saúde o argumento é: para que viver 100 ou 120? Para que expectativa de vida elevada? Para que garantir longevidade? Então, corta-se remédios da Farmácia Popular e elimina-se investimentos no SUS. Uma fórmula macabra parece orientar as políticas governamentais:

À luz do que expus aqui, convido o leitor a fazer exercícios de interpretação das falas do nossos administradores públicos. Porém, não apenas das falas, também de seus atos e suas propostas políticas. A propaganda e incentivo ao consumo (automedicação) de remédios sem comprovação científica para COVID-19, a recusa de compra da vacina lá em 2020, a campanha contra a vacina, o desprezo aos alertas dos profissionais de saúde de que acabaria o oxigênio em Manaus se nenhuma providência fosse tomada, o incentivo à aglomeração e ao não-distanciamento, todas essas ações e omissões concorreram para um resultado prático e incontestável: o elevado número de mortes evitáveis.

As frases, portanto, que destaquei no início não são “deslizes”.

Não foram “erros”.

Não são “loucuras” de uma administração “confusa”.

São manifestações de um projeto.

É um modo novo da administração pública zelar do processo de produção e reprodução do capitalismo, dando a destinação que acha mais adequada aos “refugos” do sistema, aos “detritos” e “resíduos” da produção, aos farrapos humanos que o capitalismo não consegue mais absorver. É por fim, a eliminação das “sobras” humanas.

Governar é, cada vez mais, decidir quem vive e quem morre.